俳句を詠もう

俳句は難しくありません。「俳諧は三尺の童にさせよ。初心の句こそたのもしけれ」という芭蕉のことばがあります。感じたことを素直にことばにして、まず俳句を楽しみましょう。

俳句のルール

俳句の基本ルールは2つだけ

2つの基本ルール

(1)「五・七・五」の17音で詠むこと。

(2)どこかに季節を表す言葉(季語)を入れること。

固有名詞が動かせない場合などは1音、2音多くても少なくても大丈夫!

俳句のことば「切れ字」

叙情豊かな季節感を17文字で表す、俳句の世界。「切れ字」は、普通の散文には使われていない、俳句独特のものです。「や、けり、かな」を使うことで、間をおき、その前の言葉に注意を注がせる効果があります。

「や」は、初めの五音に入れてみる。呼びかけを表現するときに使います。

「かな」は、末尾に入れて、感動を表現するときに使います。

「けり」は、末尾に入れて、断言するような強い調子を表現するときに使います。

例えば…

むすびの地川いっぱいの桜です

↓

むすびの地川いっぱいの桜かな

気持ちを表すのに切れ字を使うと俳句らしさもアップ!

俳句を作る

(1)心に浮かんだ題材を自分の言葉で表現してみる。

(2)そのあとに季語と入れ替えてみる。

例えば…

ただ母に謝りたくて手を合わす

↓

ただ母に謝りたくてバラ贈る(バラは夏の季語)

※季語はあとからでOK!季語は「あいさつ」です。感じて入れます。

【春の季語】

桜、梅、菜の花、クローバー、麗らか、立春、風船、入学など

【夏の季語】

夏の日、山開き、向日葵、海月、日焼、風薫るなど

【秋の季語】

秋の空、紅葉、コスモス、三日月、秋刀魚、爽かなど

【冬の季語】

冬の朝、枯木、粉雪、河豚、熊、寒椿など

*季語は歳時記という本などにまとめられています。

俳句を作った後は、投句してみましょう!

俳句を投句する

芭蕉と出会う街大垣「芭蕉元禄事業」の一環として、俳句づくりに親しんでいただけるよう、十六万市民投句を開催しています。

市内外問わず誰でも参加できて題も自由!気軽に俳句を作ってみませんか?

あなたの1句をお待ちしています!

俳句に触れる

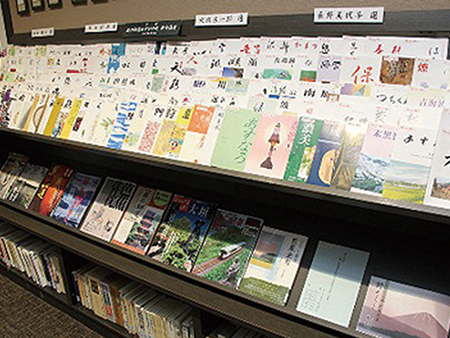

奥の細道むすびの地記念館図書コーナー

奥の細道むすびの地記念館1階の図書コーナーには、俳句に関する書籍のほか、全国の俳句結社約150団体が発行する俳句雑誌がずらりと並んでいます。全国各地の結社がよりすぐりの作品を掲載しています。ぜひ、記念館にお越しいただき、心惹かれる俳句を見つけてみてはいかがですか?

俳句をもっと知りたい!

お気軽にご利用ください!俳句なんでも相談

俳句に関する相談を随時受け付けています。「俳句を始めたい」「うまく作れない」などと悩んでいる人は、俳句指導員が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

○相談会場 : 奥の細道むすびの地記念館

○開設日時 : 随時(年末年始を除く) 午前9時~午後4時

※事前に同館(TEL 84-8430)へお問い合わせください