秋の風が心地よい今日この頃、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

奥の細道むすびの地記念館では、ただいま、芭蕉と大垣の俳人との親交について取り上げた企画展を開催中です。

本日は、企画展の展示品の中から、ぜひご来館の上、ご覧いただきたい作品を1点紹介いたします。

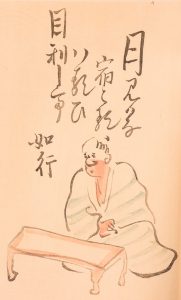

それは、元禄5年(1692)10月13日に芭蕉が大垣の門人である如行(じょこう)に送った手紙です。元禄5年9月4日、大垣城下をおそった大火は、大垣城下南部の町屋が1100軒全焼したとも記録されるなど、甚大な被害を与えるものでした。俗に「川島火事」と呼ばれます。その際、芭蕉の門人である如行や竹戸(ちくこ)・梅丸(ばいがん)らの家も類焼しました。この手紙からは、芭蕉が如行をはじめとして大垣の俳人たちのことをとても心配している様子がわかります。

手紙の一部に、「竹戸・梅丸子など、相ともに類火之由、いづれもいづれも御難儀、申し尽くし難く候。古畑焼け、芽を出だすべき風雅の吉瑞にも成り申すべく候。」とあります。現代語訳すると、「如行や竹戸・梅丸らの家が焼けてしまったことは、大変なことで十分にお見舞いの言葉を伝えることも出来ない。しかし、古い畑が焼けて新しい芽が出てくるように、あなたたちの俳諧にとって、きっとめでたい兆しになるだろう。」というような意味になります。

つまり、芭蕉は焼き畑を例えにして、如行ら大垣の俳人たちに、今回の火事は、より一層俳諧に精進できるいい機会だから、落ち込まずに頑張りなさいと伝えているのです。芭蕉の発想力に驚かされるとともに、大垣の人びとへの気遣いがよく表れている興味深い手紙です。

この他にも、各方面からお借りしてきた大変貴重な作品が展示されています。秋のお散歩がてら、記念館にお立ち寄りいただけましたら幸いです。

なお、今回の企画展の図録を販売中です。ご興味のある方は、奥の細道むすびの地記念館までご連絡ください。